HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 只管納豆 | - 2019/02/19

- 家内が豆腐を買いに行ったら、こんな納豆を見つけたと買って来た。

只管納豆。

味は大変に美味しいものであった。

なにしろ豆腐で有名な三の助豆腐が作ったものだけに流石であった。

でもちょっと高いのが欠点でもある。

|

|

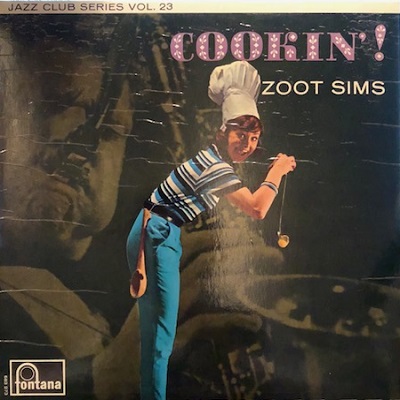

| ZOOT SIMS "COOKIN'" | - 2019/02/18

- ZOOT SIMS "COOKIN' " FONTANA 683 273JCY (ITALY)

アルバムの内容としては、何度か日記にも掲載したので、あまりくどくどと言う事はない。

今回の要件は、ただ一つ、それはイタリア盤だという事。

なにしろ、今まで何枚というこの作品に触れてきた、しかし、イタリア盤はお目にかかった事が無かった。

それがあったんだな。

仕入部長がイタリアから送って来た荷物を見ていたら、COOKIN'が出て来た。

そうかと、眺めていて、ふと違和感があった。

なぜならジャケットのコーティングに皺があったから。

皺が寄ったジャケットはイタリアにしか生まれない。

ひょっとしてと思いラベル等も眺めたら、案の定イタリア製だった。

驚いた。

さて、話は変わって、ジャケットのコーティングの皺の事。

イタリア在住の仲の良かったマニアに聴いた話、かつて一度書いたかもしれないが、今回はもう一度説明しておかなければなるまい。そうでなければ、読者がこのOOKIN'に興味を示さないであろうから。

1950年代の終わり頃からイタリアにおいても各レコード会社もアメリカのブルーノートやプレステイジ・レーベルのような、あの光り輝くコーティングされたジャケットカバーを作りたいと考えた。

所が、どうしてもコーティングに皺が寄ってしまう。

薄い紙いわゆるペラジャケならコーティングが出来る。

しかし、アメリカのような厚いボール紙にコーティングすると、必ず皺が寄ってしまったのだそうだ。

結局、その後厚紙のコーティングは諦めたそうだ。

イタリアだけではない、ヨーロッパは皆ペラジャケである。

従って、皺の寄ったジャケットこそ紛れないオリジナルの証拠なのである。

言って見れば、50年代後半のアメリカの技術はとてつもなく進んでいたのだ、それに気づく事も無くアメリカはコストダウンを優先する事ばかりに注意が行き、世界に輝くジャケット作成技術を音楽産業の中から捨てるのである。

厚紙にコーティングを掛けて、それを曲げ、その裏側にライナーノーツの紙を貼るという、見事なジャケットは、いくら頑張っても本物は出来ないのだ。

|

|

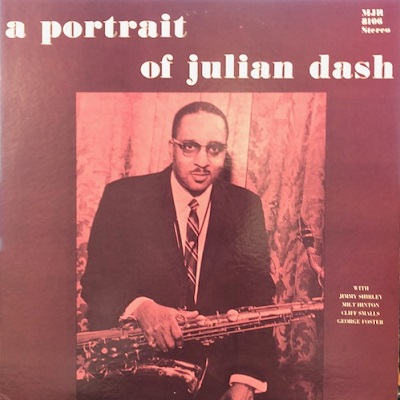

| JULIAN DASH “A PORTRAIT OF JILIAN DASH | - 2019/02/17

- JULIAN DASH “A PORTRAIT OF JILIAN DASH” MASTER JAZZ RECORDINGS MJR8106 (USA)

ちょっと珍しい、かつマイナーなアルバムである。

ミュージシャンもマイナーと書こうと思って、裏のライナーを読んでいたら、major tenor saxophonistと書かれていたので、私もそれに倣う。といって彼の作品はこれ一枚であると思う。

だが、かつては彼のテナーサックスの味に惚れ込んだマニアが時々探していたのだ。

最近はこういう珍盤を探す人が減った気がする。

このアルバム、ギターが活躍している、随所にというか、いやずっと出てくる。

Jimmy Shirleyというジャズ、ソウル、ブルース、ジャイブと言った所のギタリストで、どうもジュリアンさんが気に入っていたギタリストらしい。

そういえば、ジュリアンさんのスタイルもまた、ジャズ、ブルース、ジャイブと何でもイケル感じで、ジャズはスイング・スタイルと言った方が合っているようでもある。

だが、ムード・テナーでオジサンの好きな感じ。

ところで、この盤を聴いていたらA−2に「Taxedo Junction」という曲が出て来た。あれと思って眺めると作曲の所に彼の名前がある、まさかジミードーシーなんかじゃないのかと疑問に思い、さっそく調べてみた。

彼一人では無く、仲間の3人で作曲したらしい。

これほどの有名な曲を作った凄い人だったんだね。

感心してしまった。

という事で、作曲者本人の演奏を有難くきかせて頂いた。

良い味わいのアルバムであった。

|

|

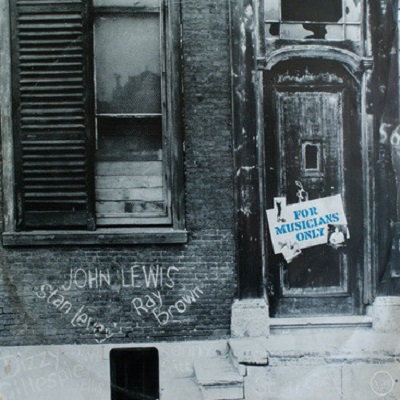

| JOHN LEWIS “FOR MUSICIANS ONLY” | - 2019/02/13

- JOHN LEWIS “FOR MUSICIANS ONLY” VERVE MGVV9018 (HOLAND)

何だか見た事のないジャケットだなあ、とよく見ていたら、ジョン・ルイスのVERVEの名盤「フォー・ミュージシャンズ・オンリー」だった。

オランダ盤で、発売はどうもかなり古い物らしい。

ジャケットのデザインは、石造りの壁にJOHN LEWIS とか RAY BROWNとか落書調で書いて、ドアにFOR MUSICIANS ONLY と、ぶら下げてあるのが面白い。

大いに遊び心を出して制作されている。

いやいや、いいジャケットだなあ。

|

|

| LARRY RUSSELL “& THE MEXICAN JAZZ REVOLUTION” | - 2019/02/12

- LARRY RUSSELL “& THE MEXICAN JAZZ REVOLUTION” 自主製作 LP-1 (MEXICO)

随分前アメリカに行った時に購入したものだが、ちょっと引っかかる所があってそのまま持っていた。

なぜなら、あまり有名なアルバムではないが演奏が良い、それでその内誰か騒ぐだろうと思ったのだ。

しかし20年も経ったが、ついぞこのアルバムの事はどこにも出て来ない。

このままでは静かに消えてしまうのかと、私もこの辺りで良いかと考え、せめて日記にでも出す事にした。

リーダーのLARRY RUSSELLという人はサックス・プレイヤーでアルトでもテナーでもなんでも吹くらしい器用貧乏なアメリカ人、それがメキシコに行きアルバムを作ったのがこれだという。

他のメンツは全員メキシコのそれなりに有名なプレイヤーなのだと、当時向うで私に売りつけたメキシコ人に聞かされた。

ムーディーなWILLOW WEEP FOR MEなど聴かせるアルトサックスが素敵。

高速のST.THOMASなどバリバリとやっている。

B面になると俄然、実力発揮か?

MANHANA DE CARNIVALなどソロでそろそろと入って行き、観客を焦らせてから、ADOLFO SAHAGUNのトランペットが強くも哀愁漂う良い感じ。メキシコのバックのリズムも徐々にノリが出てくる。

そういえばALAN HOUSERの「NO SAMBA」を彷彿とさせるサウンドである。

ラストのMEIDEN VOYAGEは力作。

メキシコのメンバーはシャイなのかちょっと引いた感じながら、哀愁あるサウンドでサックスを支える。

リズムはラテンのリズムが根底にあるであろうか、素晴らしい。

と、言って見れば、ちょっと引いた感じのALAN HOUSERという所である。

面白い作品である。

私もこれから二度と見ることは無いかも知れない。

(写真は、ファクトリー・シールなので変な光などあってうまく写っていない)

|

|

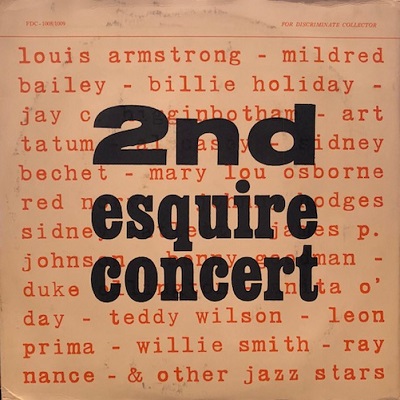

| VA “2nd ESQUIRE CONCERT” | - 2019/02/10

- VA “2nd ESQUIRE CONCERT” FOR DISCRIMINATE COLLECTIOR FDC 1008/9 (ITALY)

ちょっとゲテモノ扱いされているか、海賊版として無視されているアルバムでもあるが、最近は、殆ど見ることも無くなった。

だが、内容は大したものである。

まず、当作品の概要から説明すると、遡る事70余年、1945年1月17日、第2次大戦は終わっていないが、サイパン・グアム・レイテ沖海戦は勝利、東条内閣総辞職とほぼ米国内では勝利が確信されていた時である。

この年、ロサンゼルスで批評家投票で金賞を獲得したエリントンを中心に、ビリー・ホリディ、アニタ・オデイ、ウイリー・スミス、アート・テイタム、等々豪華メンバーが共演した。

同時にルイ・アームストロング、バンク・ジョンソンがニューオリンズから、更にニューヨークではベニー・グットマン、ミルドレット・ベイリーが出演しているという、考えられぬ豪華なメンバーの大都市3か所からの、同時開催で、放送電波に乗り史上初の三元放送ジャム・セッションが行われたとある。

何と贅沢なジャズ・セッションで、ジャズの全盛期だけにワクワクする内容である。

そんなジャズ・セッションを2枚のレコードにプレスされたものが当作品である。

作られたのは、どうもラベルに貼られた収入印紙から察するとイタリアであろうか。

1枚目はJAMES P.JOHNSONの見事なピアノ・プレイ。

LOUIS ARMSTRONG、J.C.HIGGINBOTHAM、BUNK JOHNSON、BENNY GOODMAN等。

2枚目はDUKE ELLINGTONと関係者の好演奏。

若き日のANITA O’DAYの味の良い歌声も聴ける。

戦時中といえど豊かさを満喫していた米国の、ジャズという当時先端の音楽シーンが垣間見え、また気持ち良く聴くことが出来る重要な記録である。

音質の良さも加えておこう。

|

|

| SANDY DENNY “SANDY” | - 2019/02/09

- SANDY DENNY “SANDY” ISLAND ILPS 9207 UK

値付けするレコードを漁っていて、ふと目に留まった。

これは懐かしいなあ、と思いながら手に取ると、おや!綺麗なオリジナル盤ではないか?

ならば、さっそく聴いてみようと思ったのが午前中の話、それからもう4時すぎ、誰も客がいないとずっと聴いている。

これね、良いんだな。

私はジャズ派だからロックなどは極力避けている、という事にしている、だが、音楽好きとしては、心にひっかりのあるアルバムなどはどうしても聴いてしまう。

彼女の声は優しい、ブリティッシュ・フォークの歌手だからとは思うのだが、彼女の声は高い音でも優しさがふわっと迫る。

そこが堪らない、通常高音に行くと音が強くなって広げた両手を腰の辺りから地面を押すような仕草になってさ、「ありの〜ままで〜」みたいな。

あれじゃなくて、ふわっとした高音。

まあ、それがきっと彼女の歌声の素敵な所なのかな?

そして、やっぱりフォークの歌なんだ。

私は ジャズ専門だから、わからないけど、彼女の歌はいいなあ。

苦しいとか悲しいとか思っている人達よ、皆わたしの元に来なさい、と言っているようだ、

それが31歳で若死にしてしまったそうだ。

悲しいけれど、彼女は何枚もアルバムを残したんだからまだ救われる。

我は70年も生きたが、何も残してない。生きる事の時間の長さは何の意味もない。

虎は死して皮を残し、と言うけれど、凡人はただ消える。

最後はどうでもいい話になるなあ。

|

|

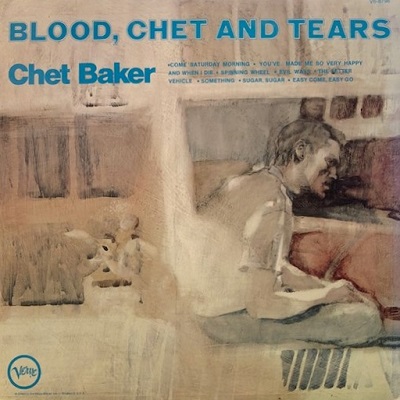

| CHET BAKER “BLODD CHET & TEARS” | - 2019/02/07

- CHET BAKER “BLODD CHET & TEARS” VERVE V6-8798 (USA)

1970年のこの作品は雑誌などのにほとんど取り上げられたことがない。

それは理由がはっきりしており、彼のもっとも恥ずべき作品と考えられているからで、それはもはや伝説的と言っても良いレベルのアルバムであり、そのジャケットデザインもまた貧相と言って、内外のマニアの誰も反論する事がありえないものである。

さて、そんなに悪いのかと思って聴いてみると、70年のポップスやロックを聴いた私からすると、他人のヒット曲をカバーすることはそれほど悪い事でもない。

まあ、当時大ヒットのブラット・スエット&ティアーズに便乗したタイトルは確かにちょっと寂しい感はぬぐえないものの。

演奏曲だって彼らのヒット曲を3曲もやらされている。時代が変わったと、とでも言われたのかと考えてしまう。

まあ、ともかく頭から聴いてみよう。

あらまあ、1曲目なんと当時人気のマリアッチでブラスに乗ったソロとして全編、チェットは溌溂としたトランペットを吹いていて、そのサウンドは立派なので、オジサン嬉しくなってしまった。

いいじゃん。

大したものだ、いや、マリアッチなどのトランペットは迫力がないと、仕事させてもらえないのだ。

2曲目だって、しっかりしたいい感じのトランペットで堂々としていて音楽テクニックも文句無い。

3曲目のSomethingはジョージ・ハリソンの曲なのだが、いきなりチェットの歌が流れてきて、思わず去年のポール・マッカートニーのコンサートで歌ったものかと驚いてしまった。

びっくりしたなあ。

ポールのそっくりさんみたいでいい感じ。

ミュージシャンは仕事を選んでいられる内はいいさ、その内、来た仕事はなんだってコナさないと。

ミュージシャンだけではない、誰でもそうなのだ。

選り好みして、晩節を汚すなとか言っているのは愚の骨頂。

|

|

| スタットレス | - 2019/02/04

- 車の修理屋さんが「ここのところ、東京でも大雪が降ることが多くなったからタイヤをスノウに変えたらどうだい」と言われた。

私も不安に思っていたので、二つ返事でお願いした。

というわけで、12月にスタットレスにして、雪が降るのを今か今かと待っているのだが、なぜか一向に降る気配がない。

通常の年でも、1月の終わり頃には、5センチくらいは積もるのに。

外したな....

残念

|

|

| 春川ますみ | - 2019/01/30

- 色々時代劇はあれど、CSになった今でも「暴れん坊将軍」は今もって人気が高いそうだ。

私も年齢のせいか、スイッチを入れるとつい見てしまう。

それで、昨日も見ていたら家内が、め組の頭の女房を指して、「あれ、この人は春川ますみ、って言うんじゃなかった?」と訊いてくるから「そうだよ」と答えると

「この人は昔、H映画とか出て無かった?」というので「ああ、そうだよ、まさに裸一貫で出世した珍しい人だよ」と昔の大体の人間なら知っている話をすると、家内はその後もスマホで調べだした。

という事で、ネットによると彼女は最初浅草でストリップ、その後日劇と上がって行き、東映映画で出演するようになり、良い味の女優だったか愛想の良さが認められたか、出演作は数百というから恐れ入谷の鬼子母神。

テレビの時代劇でも結構役をこなし、八代将軍の松平健の時には、組頭の女房役として数多くの人気女優をしり目にレギュラー獲得。江戸っ子のキップの良さを出した太目の良い女房役であった。

丸い顔が良かったのかね。

しかし、暴れん坊将軍が面白かったのは、ハンサムかつ時代劇には打って付けの松平健だけではなく、ジイと呼ばれるちょっとトボケた有島一郎、頭(カシラ)の北島三郎、そうだ、女房の春川ますみと夫婦で二人とも鼻の穴が丸いのも良い相性というのか知らないが、よくぞメンツが揃ったものである。

|

|

|