HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 明石の市長 | - 2019/01/29

- 泉房穂という明石の市長の暴言がテレビで朝から大騒ぎ。

最初、単なるパワハラかと思っていたのだが、つい、目が留まってしまった。

すると、言葉の乱暴を除くと、どうも職員の方がオカシイ。

市長「7年間放置して、何を仕事してんねん!!」

公務員のだらだらと仕事している様子がまざまざと頭に浮かぶ。

このような働かない職員を7年間も給料を払っていたのかと、こういうのを給料泥棒という。

仕事に対する意見も市長は「しんどい仕事やから尊い、相手がややこしいから美しいんですよ。」

その通り。

働かざる者食うべからず。

仕事にたいする当たり前の姿勢である。

そもそも これって録音したのが2017年らしい。

えっ!なんで今。

どうも、ここでは もうすぐ市長選挙があるらしい。

それまで録音した物を仕舞っておいて、市長選の近くでマスコミに流す、それで政敵の市長候補が当選、その市長派が美味しい役職に就く、ってか。

どっちの政党かしらないが、選挙ってこんなものである。

しかし マスコミを利用した方は頭がいい。

いやだね、田舎の選挙は、って日本中だな。

|

|

| 寝る時は猫と別... | - 2019/01/27

- ここ1年ばかり、寝る時は猫と別々に寝ることにしている。

それは、猫が歳を取ってきたせいか、夜中に人を起こす回数が増えてきたからである。猫が一階で人が二階という分け方。

何しろ深夜だというのに「ニャオー!ガオー!」と断末魔のような声を上げて起こしに来るからで、こちらは睡眠不足で、身体的にもシンドイからである。

また、白黒の方の猫はドアというドアを全部開けて歩くので、夏は冷房の空気も逃げ、冬は寒くてかなわない。

家内の友人は20歳になった猫が深夜そっと起こしに来て、前足で頬の辺りを起きろとばかりに触るのだそうで、起きるまで触り続ける。

可愛いのだが、何とも疲れるといっていたのだが、そうこうしている内に猫が亡くなった。

以来、やっと安眠が出来るようになったという事である。

昨日は、黒猫の方が私が寝ようと階段を上がりかけた所、急にニャーと鳴いて走って付いてきた、寝室に入りベッドに飛び乗り、私の顔を見て寝ようというので一緒に寝た。

家内が「また夜中に起こされる」と渋っていたのだが、猫が一階に降りたいと鳴いたら今夜ばかりはボクが責任を持って連れて行くから許してやって、とそのままにした。

しかし彼は、私たちが寝入った30分後くらいに、部屋から出ると大騒ぎしたのである。

可愛いんだけどなあ....

|

|

| 一応だが経営者として | - 2019/01/25

- 最近、わが社のような家族経営の有限会社でも実態は企業とは言えなくとも、名目上は企業は企業だからと、社会保険料の国家による取り立ても厳しくなった。

ボーナス月などは、大した金額を支給した訳でもないのに、あっと驚く保険料の請求が来る。

こんなに払っていたら店が潰れそうである。

会社の利益の全部が社会保険料に消えているのである。

こうして思うに、これも名前を変えて国民の目から分かりにくくした税金の一つである。

スエーデンが世界で一番の高額税金だというけれど、こういうものも含めれば恐らく日本が一番である。

しかし、日本の企業・大企業はこういう膨大な保険料を文句も言わずに国家に払っている。恐ろしいほど莫大な金額である。

国民年金は個人が払っているのだが、社会保険になると個人も払い、会社側も同等の金額を払っている。

要は、社会保障の国家による、企業への押しつけである。

それでも社員に安月給だと文句を言われながら個人の将来のために、払っている。

これってすごい事だと、日本の経営者は凄いと、感心してしまう。

考えるに、日本の国家は何だかんだとサラリーマンの社会保障を企業に押し付けている。

しかし、個人は自分の親の介護という仕事でもない事を、社会保障として国に押し付けていて、このあたりの、関係が実に面白い。

まあ、金目(カネメ)の話である事に変わりはない。

|

|

| 仲良しがひとり.... | - 2019/01/24

- 先日の事、友人の携帯番号から電話が掛かってきた。

ここ一年、病気治療中なのでめったに電話など掛かって来るはずもないので、慌てて出ると、女性の声。

ああ、これは御嬢さんだ、きっとよくない知らせかと、耳に神経を集中させると、「昨日、父が亡くなりました」

「そうか....」

「生 前、仲の良かった方には連絡をと思いまして」

という話であった。

思えば、私がちょうど店を開いた頃からの、私にとって齢を取ってから、かけがえのない友人であった。

私の人生最後と考えたオーディオを組み立てる目的を付き合ってくれ、機材探しから組み立てと深夜でもいつでも駆けつけてくれて、一緒にやってきた。

二人でやっていると時間も経つのを忘れ、話も尽きず話す場所が無くなると、最後はファミレスで、明日は仕事だと言いながら、気が付くと3時4時というのも当たり前であった。オーディオありきから始まった友人関係ではあるが、毎日電話しあって、趣味、本、音楽、病気、人生と話が尽きることはなかった。

彼の音楽の好みはオーディオ趣味の人らしくクラシックで、私はジャズであったが、音の好みは私と近い所があって、それで馬が合った。

時々、自慢げに「これ聴いてよ、シンバルの音がいい音になったろう」

「違うよ、ここはチンじゃなくて、カン」

「そうか、いい音なんだけどな、また、明日直してくるよ」

という会話を通して、相当ジャズの音質にも馴染んで来ていたのが面白い。

彼が持ってくるスピーカーのユニットは同じ型番でも初期型が多く、良いものばかりで、一般的に言われている音質とは異なるものが多く、驚いたものだ。

それらを深夜までかかりセットし、聴き比べして、オーディオの楽しさを分かち合った。

いちいち面倒なケーブルの繋ぎ替えも何度でもやっていて、私の方が飽きてしまいもう終わりにしようといっても、彼は淡々と取り替えていた。

本当にオーディオ好きなんだね、と私が言うと、そうだねと笑っていた。

今回ばかりは、私も気が抜けてしまった。

齢を取ってから友人がこの世からいなくなるのは淋しい。

病気療養中でもいいから、電話もなくてもいいから、仲良しは生きていて欲しい。

|

|

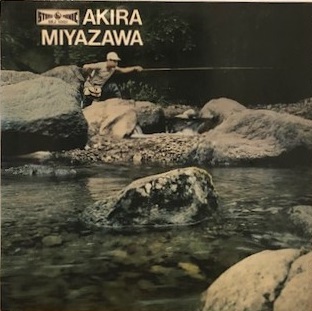

| 宮沢 昭 “AKIRA MIYAZAWA (山女魚)” | - 2019/01/23

- 宮沢 昭 “AKIRA MIYAZAWA (山女魚)” キング・レコード SKJ1001 (日本)

さても珍しい一枚。原盤は非常に珍しい。

当時、このようなアルバムを買った日本人が一体どれほどいたのであろうか?

宮沢、本人が川で釣りをしている、ジャズとしては大変変わったジャズ写である。

まあ、これがこのアルバムの本筋である。

この時宮沢は35歳、人生の悩ましい時期でもあったろう。

彼は陸軍軍楽隊出身で終戦後すぐにジャズを演奏し、米軍関連の仕事は多く、また日本においてもジャズは人気で仕事には事欠かなかった。

なにしろアメリカの兵隊さんが驚いたというのである、なぜなら戦争で5年以上も他国の文化が入ることが無かった日本人が、戦争が終わった途端いきなり流暢なジャズを演奏したのが不思議だと。

そういえば、ある有名なジャズの関係者が戦時中パイロットだったのだが、その飛行訓練で飛ぶ時に太平洋の方向へ、方向へ、と行ってしまう、そしてダイヤルをアメリカ軍の放送に合わせると、そこからジャズが流れて来てしばらく聞いていた。教官は何も言わなかったと。そういうものだから日本人のジャズ好きは、って。

(イヤ、モトエ)

それが60年代に入ると若干流れが変わる、61年アートブレイキー来日、私も夜テレビの前に正座してモーニンを聴いた。日本中がファンキーという単語も知ることになった音楽史に輝くまさに事件。

そのころから観客もちょっとハードバップのジャズを求めるようになる。

演奏者もまた、分かってはいても、それなりに悩んだに違いない。

そんな時にキング・レコードは日本のジャズの凄い所を見せようと頑張ったのがこの作品。

ライナーに書かれている「わが国のジャズ界にあって、最も誇りを得るミュージシャンを主役とした、ジャズLPを発表してきた。今回のこのLPはその我が国のジャズ歴史の上で、もっとも偉大な存在と言われるテナーサックスの宮沢昭を主人公した。今回のLPは一人の音楽家として宮沢のすべてを紹介するという意味で企画が立てられ制作された。」という事で製作者側の気合が違うのである。

従って、10人編成とし、トロンボーンは4本とし、音の厚みがぐっと加わった。

一曲目は宮沢が好きな山女魚を題材にしたオリジナル曲で、渓流の光の中におどる山女魚を謳ったものである。大変美しい曲である。

二曲目はメモリーズ・スルー・シック・グラセス(MEMORIES THROUGH THICK GLASSES)という変なタイトルである。自殺してしまった友人の守安祥太郎は相当強い近視だったようで、その思い出だという、これもまた心に響く非常に美しい曲である。

これらA面の4曲は宮沢、佐藤 允彦、などクアルテットで演奏して宮沢の良さをうまく出している。それにしても佐藤はこの時21歳、既に完成した演奏をしているのが感心する。

B面は10人編成である、ぐっと厚みのある胸が躍る演奏が聴かれる。

佐藤21歳、修行で渡米前のナベサダは29歳、猪俣は26歳、みな若い、宮沢だって35歳これからまだまだ良い作品を残そうという勢いである。

かれら日本のジャズを背負って立つ人たちが集まった素晴らしい演奏で、こんなサウンドが聴けてオジサン幸せである。

|

|

| CHET BAKER “BAKER’S HOLIDAY” | - 2019/01/22

- CHET BAKER “BAKER’S HOLIDAY” LIMELIGHT LM82019 (USA)

(Mono)

華やかなダブル・ジャケで、内側の何ページかに亙ってビリーホリデイの素敵さを説明してある。

そしてチェットの写真と共にビリーホリデイの歌っている漫画がまた面白いのだ。

こういうストーリー性のあるジャケットをよくも作ったものである。

ところが、こういうジャケットで作られた、この作品の事はかつて評論家先生など商業主義だとケナしていたのだが、今になって見ると、現代の商業主義の中で考えてみれば、一向に派手でもないしオカシクもない。

そうして、レコードを聴くとまた違った印象になる。

だって、今どきの歌などJPOPであろうとアメリカであろうと、もっと商業であり、それ以外何もない。

さて、この時のチェットはというと、65年頃、待遇の良かったヨーロッパから勇躍母国アメリカに帰った。

そして、ライムライトと契約する。

ライムライトというマーキュリー系のレーベルは、ジャズ・凝った音楽などのジャンルに絞ったものだったようで、そのジャケットもまた飛び出す絵本のように大変凝ったものが多い。

まさに、ジャケットサイズの大きさ故に、この作品ありという所である。

さて、65年にBABY BREEZEと録音、続けて吹き込みしたのがこの作品である。

当然帰国したばかりで、さぞ気分が良かったと見えて、歌声もメリハリもあり明るい音色に輝く出来の良さ、希望に満ちていた。

しかも今まで使っていなかったフリューゲルホーンを持ち、柔らかさに一層磨きが掛かった。

演奏時間も、ジャズは昔から3分と決まっているんだとばかりに3分台に収めてある。いや、今のDJ時代を見越していたのか?と思える企画である。

かと言って、チェットが非常にビリーホリデイに尊敬の念をもって歌っているかは不明で、企画に則ってこなしたという方が、ちょい悪い男としては面目躍如である。

チェットの唄が、声は良いし、しかも、しっかりしていて聴き惚れる。

|

|

| 黒猫 | - 2019/01/20

- 我が家の黒猫。

なんというか神経質というか、水を飲むのも下手で、距離感が測れないようでちょっと口を付けてはびくっとして中々水も飲めない。

それでいて男気があるというのか、2匹で寝る時も、必ず外側に位置してもう片方の猫を守るようなぞぶりも見せる。

面白い事に、私などに対しても、ニャーニャーと呼ぶので付いて行くと、ベットのところまできて頭で押すような感じで、私に寝ろという。

なんだか面倒見が良いと言うのか、セラピーキャットという様子である。

黒猫を飼った人の話を聞くと黒猫は面白いと言う。

ちょっと遠慮しがちの所があって面白いと。

チャンスがあったら是非黒猫を飼って頂きたい。

|

|

| 電気系統故障 | - 2019/01/19

- 数日前の事、クルマで自宅に帰ろうと首都高速3号線池尻から入った途端、バッテリーランプが点滅。

「ありゃ、やっちまった」

しかし、その場から引き返す事など出来るはずも無く、そのまま高速に合流。

次で降りるしかないと思ったものの、すぐ点滅は消えた。ならばしばらく行けそうかと、電気を使わないように暖房を弱にして走るも、しばらくするとまた点滅と今度はパワーシステム故障!。

ライトをハーフにしてラジオを消す、だが、カーナビの消し方はついに分からなかった。

だが、問題はあるがアクセルを吹かしていれば走れそう。

そう判断して、首都高の狭い道路さえ抜けてしまえば、あとは東名だ、東名は路肩もあるから他車に迷惑を掛けずに牽引車も呼ぶことは可能である、距離にして10キロもないのだから、行けるところまで行こうと決めた。

ブレーキを掛ける事無く、違反することなく、飛ばして東名に合流。

東名はもっと順調に走り切り、東京料金所も過ぎ、順調に走る。

その間、何度が坂道では点滅を繰り返すも、無事に第一の関門青葉インターも無事通過、その後に246号には通行量が少なかったので、うまく合流。

しかし、ここからは下道、飛ばしてばかりという訳には行かぬが、なんとか自宅近くの青葉台駅の看板のところまでたどり着き、ついに地元の生活道路に合流する処まで来た。

だが、前車がえらい慎重で、中々発進せず、こちらも電気系統全部点灯、心は急くもいかんともし難い。クラクションを鳴らそうと思ったが、あおり運転で警察を呼ばれてもと躊躇。

やっと左に回り込んだ交差点でついに、クルマは車道のど真ん中に力尽き停止、電気系統の光はすべて消滅、終ったのである。

仕事をしていた交差点近くのコンビニ配送のお兄さん方を呼び、私と一緒に車を押して欲しいと言うと、ちょっと考えて、坂道だしオートマでバッテリーが切れたらもう無理ですと、正論を言われればその通り、反論もなくJAFに連絡。

30分後、前の救急業務を終わらせ、急いできてくれた救急隊、チョイチョイと診て、「オルタネーターの故障ですね」。

持参のバッテリーを繋ぎそのバッテリーを私の車の椅子に仮置き、「ゆっくり自宅まで走って下さい、自宅まで行けますから大丈夫」。

そうしてなんだかんだで、取りあえず自宅車庫に収めた。

JAFのお兄さん、深夜にありがとう!

思えばボルボも、12年も走ってるんだ。

毎年、故障の費用が上がって行く。

もう、ダメかな。

|

|

| そば屋で鴨(かも)焼き | - 2019/01/18

- 最近は自宅の青葉台から新宿まで、毎日の通勤はちとキツイ。

それで週に1・2回だけは休むことにした。

その内、週に一回は近所の「更科」というそば屋さんに出かけ、昼食を頂く。

私の定番は、鴨焼、生ビールのグラス1つ、それに夏ならせいろ蕎麦、今頃の寒い時は蕎麦がき、と言ったところである。

鴨焼でちょっとビールをいただくと「オレは休みだ」という何とも言えない気持ちになれる。

年寄りの特権とでも言おうか。

働いているヤツラにざまあ見ろという感じである。

といっても、ものすごく高級料理でもないので威張るほどの事でもない。

鴨焼が美味しいと思ったのは、もう30年も前の事だったか、地元の仲良し7・8人で伊豆の下田に行った事があって、下田の駅から10分も歩いた所にそば屋があり、そこの鴨焼が自慢だというので注文したら、確かに自慢の味であると皆な感心して、おかわりをしたのだった。

以来、あちこちで鴨焼を時々注文したりするのだが、中々良い所が無かったのだが、なぜか近所の蕎麦屋の鴨焼は気に入っている。

今日も頂いた。

|

|

| そういえば、紅白の | - 2019/01/17

- 急に思い出した。

大晦日の紅白歌合戦。

私は見たくないので、テレビ東京のナツメロを見ていたのだが、それも終わり、いじめのお笑いも嫌だし、格闘技も見たくないし、チャンネルをあっちこっち変えていたら紅白にするしかなくなって、NHKにしたの。

そうしたら、ちょうど松田聖子が出て来たところで、おっ!と思ったの。

歌い始めたら、あれまあ、キーが低くない?

びっくりしちゃった。

あの声が良かったのに。

仕方ないかな....

|

|

|