HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 頭がボケた | - 2019/06/22

- 修理から帰って来たカートリッジのバリレラをセットして、音が出ない。

知り合いに「音が出ないんだけど」。

そうしたら、「バリレラにトランス通したでしょ」

「ありゃ、本当だ、私とした事が恥ずかしい」

「何を、してるの」

「トホホ」

という事であった。

2か月前まで、やや不調ながら普通に使用していた物なのに。

去年、病気してから、頭の中の細胞が半分くらい死んでしまったようだ。

そういえば、ちょっと前も、ここのビルの夜間用の4桁の数字を忘れてしまって入れなくなったのよ。

これはもうだめだな。

ジイジは猫を相手に遊んでいるくらいが丁度良いのかね。

|

|

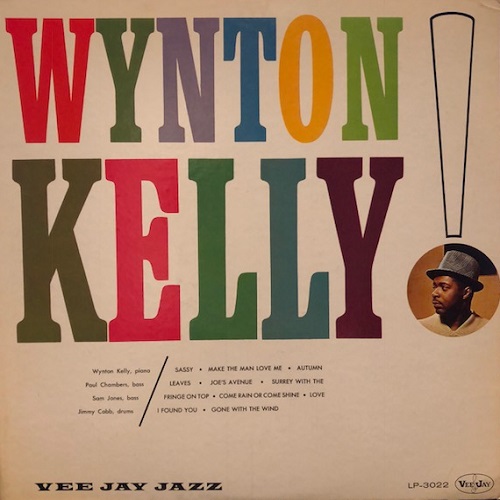

| WYNTON KELLY “WYNTON KELLY” | - 2019/06/21

- WYNTON KELLY “WYNTON KELLY” VEE JAY LP3022 (USA)

Mono

入荷したこのアルバムを聴いていて、「枯葉」を聴き終わったあと、妙に感心してしまった。

彼は凄いジャズ・ピアニストであったと。

この「枯葉」はしっかりとしており結構テンポも良い、スイング感も良し、ジャズらしさがグッと出てくる。

しかも「枯葉」の哀愁も失われていない。

しっかりとジャズであるところが素晴らしい。

Milestoneレーベルの枯葉と比べたくなってしまうが、今日のところは無いので、次回という事にする。

この時の録音は61年7月20日、ベースがPAUL CHAMBERSである。

なぜかテイクが4つもあって、このアルバムに入れられなかったものが、その後日本のレコード会社から枯葉としてであったり、EPとして発売されていた。

それは、まあ死蔵するには余程勿体ないものであったのであろう。

さて、この頃、彼はVEEJAYレーベルに3枚残している。

1959年8月のKELLY GREAT

1960年4月のAT MIDNITE

そして当作品で、これら3枚はどれも、いかにも立派なジャズのジャズたる作品である。

なによりも気持ちの良い、ノリの良い作品なのである。

当時のどちらかと言えば、暗くて元気のあるジャズの演奏の中にあって、明るさがある。

活気に満ちていて輝きのあるピアノである。

それでいて、ちゃんと哀愁も感じさせる、こういう味は、これはもう才能であって、やろうとしても出来ない物なのである。

ここ最近のピアニスト達の、ジャズとも言えない、いやジャズ風というか、あたかもヤマハのコンクールで優勝しました、かのようなピアノに比べると、ジャズとしての最も重要な点「味わい」に雲泥の差があるのである。

それはオイトイテ。

この録音の少し前、1959年3月、マイルスのKind of blueの録音でわずか1曲のみFreddie Freeloaderの参加に留まる悲しさであるが、それでも悔しさにぐっと堪え、VEEJAYでの録音で己の味わいを十分に尽くしたところは立派である。

ウィントン・ケリーの作品はジャズファンならぜひ聴いておいて頂きたい。

|

|

| 休日 | - 2019/06/20

- 久しぶりに休んだ、今月初めての休みの日だった。

なんだか、疲れてしまったなあ。

でも、休みだと思うと嬉しいものだ。

朝も猫にひもを付けて、近所を散歩した。

ちゃんと一生懸命に歩いて家に帰るところなど、可愛いものである。

|

|

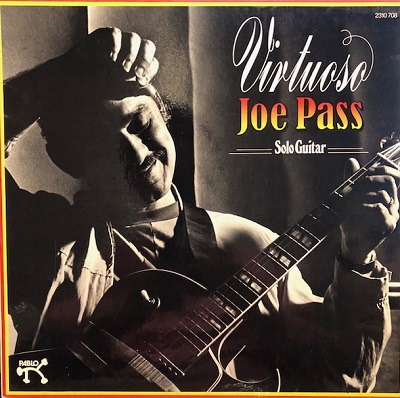

| JOE PASS “VIRTUOSO” | - 2019/06/16

- JOE PASS “VIRTUOSO” PABLO 2310 708 (GERMANY)

パブロ・レーベルに大した作品は無いというのは周知の通りである。

その中にあって、このヴァーチュオーゾは尊敬の念に値する作品である。

音楽界の名人・達人という最高の褒め言葉「ヴァーチュオーゾ」と付けられたのであるから、まあ自信はあったのであろうが、間違いなく名人芸としての彼の自覚も伝わってくるものがある。

確かに見事なソロ演奏である。

冒頭のNIGHT AND DAYを聴くと、ギターの爽やかな音色がサラサラと肩に流れ掛かるように聞こえてくる。

冴えの見事さに、すっーと心が落ち着くのが自分でわかる。

それはもう、一曲聴けば十分すぎる程素晴らしい作品である。

たった一曲で決めてしまうのは、どう考えても名人芸である。

いや、一曲でもう腹いっぱい。

凄い芸術である。

今回入荷のアルバムはドイツ盤。

ドイツ盤はジャケットの周囲と名前の部分に彩りがあって、アメリカ盤の地味な作りと比較すると、ちょっとだけ華やかな作りになっている。

聴きながら写真を眺めていると音にも彩りが付けられたようで嬉しい。

オーディオ的にももちろん音質も良好である。

まあ、これはアメリカ盤でも悪くは無い、という事を付け加えておかないと。

|

|

| Thelonious Monk | - 2019/06/12

- Thelonious Monk

レコード屋になったおかげで、こんな面倒な英語の名前ですらすらすらと書くことが出来る。

有難い事である、って何がだ。

さて、モンクのIn Europeの3枚に甚く感動したので、本日もモンクの音楽の事。

最近モンクは人気が無い。

いや、昔から人気は無い。

まあ、好きになれと言ってもジャズ入門者には無理と言うものである。

特に最近はモンクが嫌いだの、下手なの、なんだのと音楽性すら認めていない人も多い。

だが、私からするとそれこそ有難い。モンクが嫌われるほどに私などのマニアが支えているかと思うと、アイドルのファンの気持ちも分からぬでもない。

私などのファンは昔から「モンクを嫌いな奴は信用できん」と、豪語していたんだから。

それはオイトイテ。

今日、言いたい事はモンクの音数(オトカズ)の少なさ。

外国のテレビを見ていると、ボードビリアンと言うのか日本ではお笑い芸人というのか、日本人の物真似がある。

まあ、言って見ればタモリが真似する中国人と韓国人のマージャンのような感じか?

日本語のしゃべり方で、一音づつが切れるしゃべり方をカツラを付けてやるのである。観客には大いに受ける。

確かに日本語は一音づつ切れているのだ、流暢に話したとてとても流れるように、例えばフランス語のような繋がった音になって流れるようには行かない。

そのテレビを見ていて、私は思った。

モンクの音の運びが、まるでそういう日本語のような一音づつ千切れたような、角張ったというのか、キチキチ、キチキチとした、そんな音によって成り立っているのだ。

それで、それならば、きっと、きっと日本人ならモンクのジャズを理解できるはずだと思ったのだ。

だがしかし、最近は日本人も子供が小さい内から英語の方に目が行っているから、もう無理な話だな。

なにしろ、ビル・エバンスが一番だというベテランが増えているんだもの。

2020年、ここまで来て、結局はジャズがクラシックに取り込まれてしまったのかね?

うん。

|

|

| THELONIOUS MONK “IN EUROPE | - 2019/06/11

- THELONIOUS MONK “IN EUROPE vol. 1 〜 vol.3” RIVERSIDE RM002/003/004(UK)

3枚セットである、モンクが1961年にヨーロッパ・ツアーを敢行した際のライブ録音。

番号RM002 Teatro Lirico, Milan, April 21.

番号RM003 Olympia in Paris on April 18th.

番号RM004 Olympia in Paris on April 18th.

日程は、まず4月15日にアムステルダム、18日にパリのオランピア、21日にミラノのリリコ劇場、5月10日にスイスのベルン、5月16日にストックホルムのコンツェルト・ハウス、5月20日にアムステルダムに戻りコンセルトヘボウと仕事を精力的にこなした。始めと終わりがアムステルダムという所が、フィリップスがイニシャチブを取ったという事であろうか?

その中で18日のパリと21日のミラノでの演奏をレコード化したものである。

ヨーロッパにおいてRIVERSIDEレーベルはオランダのフィリップスが契約していたので、言って見ればオランダ・オリジナルもしくは当時の流れから英国という事になる。

また、1~3集のライナーノーツをAlan Batesが書いており、それを各国共使用しているのも企画がオランダであるとの一つの理由とする。彼はオランダのFONTANAレーベルのプロデュースも手掛けていた事でもある。

レコードはオランダはじめ英国、フランス、イタリアとそれぞれプレスをしていて、どれがオリジナル云々は証拠がないため断言はできない。個人の趣味で、好き不好きの範疇とする。

しかし、面白い事にジャケットの裏の造りが結構異なっていて、写真の裏焼き、大きさ、位置と何故だか分からないが個性を出して、最後は各国に任されていたのであろうが、それは欧州版における常套である。

そういえば、1枚目の冒頭の紹介がフランスでの部分を使っているので、フランス盤がオリジナルとしたい気持ちも分からぬでもない。まして3枚のうち2枚がフランスでの演奏で有れば尚更であろう。

さて当3枚は結局米国にて発売されており、21日のは443番IN ITALY, 18日のは460/461番TWO HOURS WITH THELONIOUSとして発売された。これもどちらを原盤とするかは欧米のコレクターも我田引水で不明である。

もし、米国をオリジナルとするならば、このオランピア劇場とリリコ劇場での演奏はビル・グラウアーの努力により、録音の権利を保有する事に成功したとなっている。したがって3枚が発売されたので、その点に尽きる。

しかし、ジャケットの写真の良さ、1集から3集までの統一感など、どうしたってヨーロッパ盤に軍配が上がるのは致し方のない事である。

メンバーはCharlie Rouse(ts)John Ore(b)Frankie Dunlop(d)とのカルテットであるが、これらの後もしばらく継続し、63年の再渡欧の時にも一緒にやっている。

気難しいモンクと言えども、気心のしれたメンバーで、演奏もモンクだけに文句のない所である。

1961年のこの頃を以って、モンクはコロンビアに移籍することになっており、これらが最後のリバーサイドでのリリースという、環境としてはちょっと寂しいレコーディングでもある。

なにしろ、リバーサイドの時が最も充実したジャズらしい気概の籠った演奏が聴けるからでもある。

しかし我々もかつては、こんなヨーロッパ盤が出ていることも知らず、昔、某大久保の廃盤店に3枚飾られた時には、見学に行き3枚で10万という値段を見て驚いたものである。

値段は違えど、こうして並べで揃ったジャケットを眺めると、私は今でも心が躍る。

そうそう、演奏に触れておかなければ。

この3枚はモンクが最も気持ち良く演奏した作品である、何故なら彼が良く共演者に注意していたという「スイングするんだ!」「リズムも忘れるな!」と言ったようだが、そんな感じにおいても最もよく表れている。

スイング感も彼の作品の中でもトップクラスに良い気がする。

多くのリスナーはモンクにスインッグ感など縁遠い話だと思っているに違いない、しかし、この3枚からは見事なスイング感と溌溂とした演奏が聴こえてくる。

ヨーロッパにおいてモンクは絶大な人気を誇っていたのであるから、演奏が良くなるのも当然の事かもしれない、客が演者を作り、演者が客を作る!

これぞ、もう二度と聴くことが出来ない、凄いジャズなのである。

今日はこれら3枚、通しで聴いたけど、久しぶりに感動した。

|

|

| 老後は2000万円用意しろ | - 2019/06/09

- 金融庁の発表。「老後は2000万円用意しろ」というテレビのニュース。

何!と怒ってちょっと「興奮シマクラチヨコ」。

まあまあ落ち着いて、テレビのワイドショーの大げさに言うから元ネタを探さないと。

発表されたものは「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書・高齢社会における資産形成・管理」というもので、有識者と言われる人達の研究報告である。

ちょっと引っかかるのは金融関係すなわち投資関係者が目立つ。

これはいかがわしい金融詐欺のような感じじゃないの?

まず冷静に。2000万の話の出所はというと、「収入と支出の差である不足額約5万円が毎月発生する場合、20 年で約 1,300 万円、30 年で約 2,000 万円の取崩しが必要になる」という事にある。

以前から、老後は3000万とか、5000万などと言われているので、別に驚くこともない。

面白い事に。 で、こうしろと親切なアドバイスがあって「長期・積立・分散投資がリスクをコントロールし、一定のリターンをもたらしやすいので、多くの人にとって好ましい資産形成のやり方である」と指摘している。

投資は老人に危険極まりない運用であるが、「想定外の損失が発生するリスクも存在することには留意が必要である」とこれまたいい加減な親切さ。

更に「米国NY ダウと組み合わせるとトータルリターンはさらに大きくなる」とまで米国への投資を薦めている。なんだかねぇ。

「人生 100 年時代において、早い時期から資産形成の有効性を認識する」としている。

若いうちからライフプラン・マネープランを検討しろと。

「退職金もライフプラン・マネープランを検討」しろと言ってくれている、こうして投資プランを薦める、薦める。

なるほど一方で消費をしろと政府が言いながら、こうした一方で溜めろと。

若い人もジジババも金を使わないはずだな。

「金融サービス提供者も顧客に対する資産形成・管理のサポートや顧客のライフプラン・マネー プランに関するコンサルティング機能を強化し、顧客の最善の利益を追求すること」と、投資信託銀行にもさりげなく釘を差し、ちゃんとバランスを取る事を忘れない。

結局は、「投資関係者」の集まりが金融庁の名を借りて投資の宣伝したんだな。

しかし、政府の名を借りて、投資関係の企業が脅し・宣伝に使うとは悪どい事をやるもんだよね。

相当悪質な役人と企業がつるんでいるとみて間違いない。

ちょっとむかつく話であった。

しかしね、日本はスエーデンのような社会保障を目指しているようなフリをしつつ、実は、もう無理ですよ!と言い始めたという事なのだ。

日本の政府は非道いよね。

政府という事は安倍さんばかりではないよ。

左翼の政治家も同じ穴のムジナだと思っていいし、官僚なども全くそうだと思って良い。

マスコミだって同じ穴のムジナ、踊らされる事なかれ。

|

|

| クルマの運転 | - 2019/06/08

- 最近、毎日のようにテレビニュースで高齢者の事故、アクセルとブレーキの踏み間違いの事ばかりやっている。

確かに、踏み間違いはある。

前々から、私も言っているのだが、オートマが悪いんだよ。

オートマというのは、あれは、世界の最悪の発明品だったんだな。

今からでも遅くはない、みんなマニュアル(MT)のクルマにしたらどうだろう。

MTの車だったら、まず駐車場料金の支払いの際、ニュートラルに戻す。

それに緊急にブレーキを踏む際は左足がクラッチ、右足がブレーキに行くものなんだ。

左足の先に何も無いからバランスが崩れて、ブレーキかアクセルか分からなくなってしまうんだな。

人間の身体はバランスが大事。

それにみんなが心配している坂道発進、車が下がってしまう事なのであろうか。

しかし最近のMTは、凄い性能があってブレーキを離した後1.5秒だかホールドするのがある。

だから大概は大丈夫ではなかろうか?

私も通勤用にスズキのスイフトとか中古のMT車でも買おうかな。

|

|

| 孫が.... | - 2019/06/07

- 孫の動画が送られてきた。

孫がゴリラの写真を手に持って。

「これパパじゃない?」

「パパだよ」

「パパ若い!」

だって。

どういうパパだよ。

という事は私の息子はゴリラだったんだ。

初めて知ったよ。

|

|

| 家のリビングの床 | - 2019/06/06

- オーディオを設置してあるリビングの床が揺れる。

私は一応オーディオにも詳しい事になっている、いや、している。

このままではイカン!

それで、大工さんに床をしっかりとさせてくれるように頼んだ。

大工さん曰く、床全体をやるのは相当なお金も掛かる、もし良ければ、その場所だけなら安くやってあげる、と。

床を1メートル四方くり抜いて、下に土台を作り、柱を立ててくれた。

大工さんも床下の仕事はみな嫌がる、それなのに快くやって下さった。

これで、プレイヤーの下の床がフラフラすることは無くなった。

これでいいや。

本当のところは、床下全体をコンクリで張った上に無垢の木の床にしたいのだが、もうお金も無いしなあ。

これ以上の事をやるとカミさんに怒られる。

カミさんに怒られると、私はドキドキしてしまうのよ。

|

|

|