HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

| 太っ腹 | - 2019/09/17

- 私はちょっとの事では騒ぎ立てたりしない大物である。

気は優しくて、力持ち。

力は無いけど。

今日の昼、崎陽軒のシュウマイ弁当を食べていたら、シュウマイが一つ、箸から滑って床にコロンと。

せっかくのシュウマイが、800円の弁当なのに、どうやって拾おうと心の中で葛藤があった。

私は思わず血の気が引いてゆくのが分かった。

いやいや、でも私は大物である。

|

|

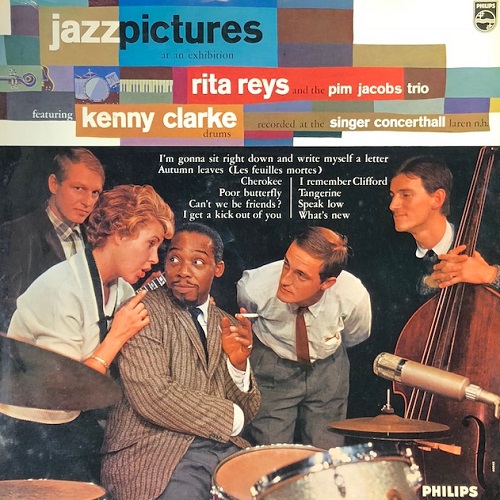

| RITA REYS “JAZZ PICTURE” | - 2019/08/30

- RITA REYS “JAZZ PICTURE” PHILIS P 08062L (HOLLAND)

リタ・ライスの人気は、取り立ててブームがあったわけでもないが、何となく好調な売れ行きであった。

それが最近、リタ・ライスはあまりリクエストが無くなった。

以前は、仕入の買付けに行くとなれば必ずお客様から「買ってきて下さい」等と言われていたのだが。

現在の人気としてはCOOL VOICE vol.1 とvol.2だけが廃盤価格が圧倒的で、他の物はちょっと落ち着いた感がある。

価格が安いのは良い事であるのだが、それとは逆行して、物が出て来なくなった。

そういう物なのである、「物」と「人」との関係は。

しかしそれはオイトイテ。

リタ・ライスのレコードを聴いていると、感心してしまう。

この人のは本当にジャズ・ボーカルだなあと。

彼女が1960年に、結婚したばかりのピアノのピム・ヤコブスとリリースしたMarriage in Modern Jazzの次のアルバムで1961年の発売となった自信作である。

この頃の作品はどれも充実した出来で優劣つけ難い。

ここでは、ドラマーにKenny Clarkeを呼び、よりアメリカのジャズらしい雰囲気を出している。

演奏は10月12日、アムステルダム近隣の街ラーレン(Laren)のSinger Concerthallで夜7時半から行われた。

観客は手に汗を握るスリリングな歌に興奮したという。

メンバーは、Pim Jacobs, ギターWim Overgaauw, ベースは弟のRuud Jacobs, それにKenny Clarkeを入れたオランダの代表選手による録音である。

バックの演奏は歌を持ち上げたり引いたりして完璧。

彼女の歌は、見事にジャズを感じさせる完璧な歌唱、しかも歌は正確で、可愛くて、強くて、惚れ惚れする歌なのである。

彼女はヨーロッパ最初のジャズボーカル・ファースト・レディなのである。

その後、影響とは大きいもので、オランダはAnn Burtonという後輩も続き、その他、アメリカのジャズの歌に及び腰だったヨーロッパ各国においても、ジャズ・ボーカリスが次々と誕生するのであるから、その実力が凄かったとしか言いようがない。

是非、聴かれて頂きたい。

|

|

| シルバーシート | - 2019/08/28

- 家内が珍しく怒っている。

「シルバーシートの乗車口の先頭で並んでいた、そこに電車が入ってきたら真後ろにいた20歳くらいの男の子が、突然私を押しのけて私の前に出て、そのまま一つしか空いて無かったシルバーシートの席に突進し、ちゃっかり座った」という。

確かに温厚というか、世間の出来事には「人それぞれ」だと、ちょっとの事では怒らない家内ではある。

「情けないと言うか、ああゆう若者がいる事が悔しくて」という事である。

シルバーシートに突進するのは、70歳過ぎた人生の終盤の人達の特権である。

若くてもシルバーシートに突進するのは、もう人生が終盤に差し掛かったという言う人達なのだから、しようがないんじゃない?

若くてもシルバーシートに座っている人たちは、可哀そうに寿命が迫っていて、お迎えが来ているんだよ、きっと。

という結論になった。

|

|

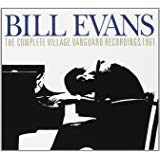

| BILL EVANS “THE COMPLETE VILLAGE VANGUARD RECORDINGS 1961” | - 2019/08/27

- BILL EVANS “THE COMPLETE VILLAGE VANGUARD RECORDINGS 1961”

CONCORDMUSIC (USA) 4LP Boxset

数年前に出たボックス・セットである。

あまりボックスセットは好まれないが、コレクターズ・アイテムとしては、マニアに取って宝物。

箱を開ければ、レコードだけでなく、解説・写真と嬉しい事は限りない。

さて、私も只のボックスならスルーをするところであるが、今回のボックスはちょっと面白い。

順を追って書くとまず音質が良い事。

レコード会社の常套句、「オリジナルを越えた」等という宣伝文句があるが、オリジナルを超えた再発など見た事はない。

このレコードも決して超えてはいないが再発としては上出来である。

地下鉄のブーンという音も再現可能。

それと写真がジャケットや本に使われたネガの写真がそれらしく赤鉛筆で囲ってある。

それぞれのテープの書き込みが興味深い。後に移ったレーベルでの書き込みもある。

なにより、なぜ、レコードに使われなかったかと思える出来の良い演奏「PORGY」の演奏を良い音で聴けるのも嬉しい。

これがなぜ使われなかったかというと、以前もどこかで書いたかもしれないが、観客のざわめきが一際大きいせいであろうか、オバサンの「わははは」という大きな声が入ってしまっている。

しかし、それにしても興味深い出来の良さ。

聴いていたら、あっという間に4枚聴き終わっていた。

|

|

| 洞爺丸 | - 2019/08/25

- テレビの池上彰の番組で1954年の洞爺丸事故をやっていた。

亡くなられた人や家族の無念さには語るべき言葉はない。

家内は我が家は絶対に見ないといけないと録画もしていた、なぜなら、父親が当時、国鉄勤務だったのだが、あの事件の引責辞任をすることになり。

国鉄での人生を終え、しばらく家でぶらぶらしていたのだ。

事件の後は、家でも事件の話はタブーであったらしいのだが、私が一緒に住むようになり国鉄時代の事件の話などしつこく聞くうちに、徐々に話し出して、胸の内を少しづつ語るようになった。

北海道経済を支えていると自負している国鉄職員たち、その必至さも台風の中出航に繋がったのかもしれない事、事件後の社会に対する針のムシロの無念さもよく話していた。

もうあれから半世紀以上も経っている。

歴史は進む。

|

|

| 百日紅 | - 2019/08/24

- 今年も咲いたサルスベリ。

やっと咲いて枝垂れてきた。

いつもは 8月と同時に咲くのだが、今年は7月が寒かったせいか、なかなか枝が伸びず、やきもきさせられた。

しかし、8月になり晴天続きで暑さももあってかぐんぐん枝が伸びてくれた。

私にしてみたら、「今年も見られた」という気持ちかな。

|

|

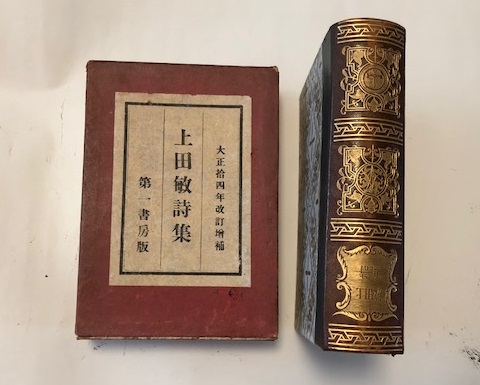

| 詩 | - 2019/08/23

- 家の本棚に大正14年改訂版「上田敏詩集」がある。

文学青年だったと自負していた義父が買い求めたもので、当時よほど気合が入ったものと見えて、大正15年唐沢勲と筆書きをしてある。

洋書のような立派な装丁で、活字も凹凸のある昔の風格ある印刷の珍しいものである。

古物商である私は、値段が気になってしまうのだが残念ながら初版ではないのでせいぜい2・3千円というところか。

下品な話は置いといて。

ページを捲っていたところ、知った詩があった。

山のあなたの空遠く

「幸」すむと人のいふ。

というカールブッセの詩を初めて日本語にした本「海潮音」を含む、本なのである。

それで、読んでいるうちに感動してしまった。

思えば、上田敏は外国の詩を翻訳などして、日本の現代詩運動の重要人物なのだが、その前に、日本の古風な詩を一挙に変えた革命家と言えるのは島崎藤村で、「ついに新しき詩歌の時は来りぬ」の言葉は、燦然として今も輝く。

それで、また草枕を取り出して、読んでいたらこんな詩があった。

ひとりさみしき吾耳は

吹く北風を琴と聴き

感心したのであるが、急に話をこじつけてみると。

我々の耳も 北風を琴と聴こえなくとも、聴こえる音から音楽の心を聴き取りたいものだ。

と思ったのである

|

|

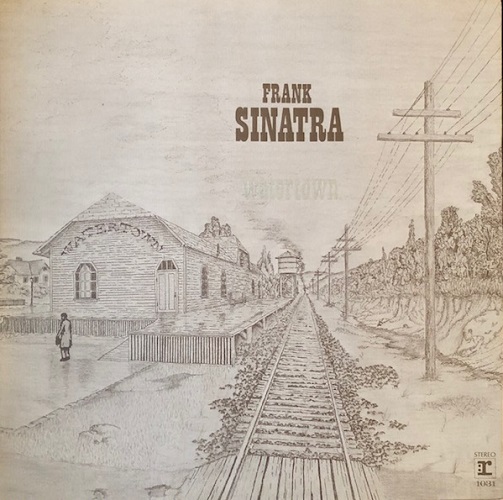

| FRANK SINATRA “WATERTOWN” | - 2019/08/22

- FRANK SINATRA “WATERTOWN” REPRISE 1031 (USA)

シナトラのアルバムとして珍しく売れなかった。だが、それほど出来の悪い作品かと思えない。

タイトルは“WATERTOWN”であるのだが、カッコ書きでその後ろに続く(a love story)となっている。

男女の愛について語っている作品なのである。

ジャケットも落ち着いた、淡い色の品のある線画で今までと異色。

私がこの作品を聴いて思った事は、大変に出来の良い作品である。

しかし、いつものアルバムのようにヒット曲や有名スタンダードが全く見当たらない。

ちょっと裏切られたような気持にもならないわけではない。

しかし、この作品を聴けば、彼の心情を最もよく表したアルバムである事が想像できる。

まず、Watertownという東部の小さな町の駅で誰かを待っている、機関車の音が入る。

2曲目Goodbys、コーヒーショップ、女は別れを告げる。

3曲目 For a while, 孤独な心

と、愛の悲しさ、虚しさをこれでもかと歌い上げる。

最後の曲。The train 、帰ってくるはずの妻は列車に乗っていなかった。

という悲しい男の心を謳わせたら、世界一のシナトラ。

一枚を通した凄い作品でもある。なんだか、ミュ−ジカルをLP化したかのような作品とも取れる、きっと映画としてでも作ったら売れたかもしれない。

シナトラも勝算があったのであろう、初回プレス40万枚で万全を期した。

しかし実際は、3万5千枚しか売れなかったという。

通常のジャズの作品なら大ヒット作品である。

それがシナトラの作品としては最も売れなかった作品となった。

余りに出来の良いアルバムは大衆には受けないという事である。

因みにこの作品は本人の人生のようにも取れる、しかし、その1年前にヒット曲My wayを発表している。

なのでここでは、自分の愛について表現したかったのかもしれない、と私は思う。

|

|

| 風邪をひいたブルちゃん | - 2019/08/19

- 黒猫のブルが何となく私について離れないので抱き上げたら、なんだか熱がある。

「お母さん、何か熱があるようですよ」

「どれどれ、ウンちょっと熱いかね」

「うん」

「では」

といきなり冷蔵庫の冷凍室から冷凍パックを取り出して、猫の頭の上にポンと置いた。

そのまま、しばらくじっとしていた。

サルれるがままのブルであった。

|

|

| 8月と言えば戦争 | - 2019/08/18

- 8月と言えば戦争、ちょっとは戦争に関する話も。

やれ平和、やれ反戦も良いけれど、ちょっと思いついた事がある。

それは、かつて兵隊さん達は大人気だったのに、何故、戦後の自衛隊員は影に隠れてしまったような存在なのであろうか?

まず、私の母に聞いた話から進めると、当時、母もファンレターのようなものを入れた「慰問袋」や「千人針」などを特定の人でもないのに送っていた程なのである。

「出征兵士の見送り」も忘れられない光景だという。

母なども「銃後の女性」として責任感を熱く持っていた話を時々、思い出す様に語っていた。

ついでに、テレビで被害者として出てくる御婆さん達を見ながら「良いよなあ、私なんか千人針を送ったりしたのだから、被害者面はできない」という話であった。

言って見れば、それほど兵隊さんたちは、国民に親しまれていたのである。

それが片や戦後の自衛隊の隊員。

書こうと思い、ネットで不人気ぶりを探していたら、こんな記述を見つけてしまった。私が書くよりよほど良い表現なので、そのままコピーした。

世間一般の社会的地位や認知度が低いのも不人気な理由の一つ。武装放棄後「戦う事は悪」「軍隊は悪」と言うイメージが定着し、教育現場でも日教組が幅を利かせ、自衛隊そのものの存在を悪く言い続けて来た。

憲法でも「軍隊を持たず/戦争武装放棄」とあるのにも関わらず存在する自衛隊の所存を明確にせず、事あるごとに暗黒部隊のように取り扱い、自衛隊員には発言させず、自衛隊ならず「自閉隊」のように扱ってきた。

その為、隊員そのものが、己が自衛隊であることを周りに隠し、誇りを失っている人も多く、それがまた人気でない理由の一つである。

上記、そのまんまである。ただ、幸か不幸か東日本大震災における自衛隊の活躍以降、左翼マスコミと言えど、隠すことが出来ず画面にこれでもかと登場する事となり、国民の意識も大きく変わって来た。

しかし、自衛隊もまず、発言しなければいけない。

もっと存在を示すアクションを取らないと、これからの社会存在の意味も無くなってしまう。

政治家は己の都合でどんどん表現を変えて行くから。

言い方は変わっても、実は同じ軍隊である。

千人針は要らないけれど、せめて無視はしないで...。

|

|

|