HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

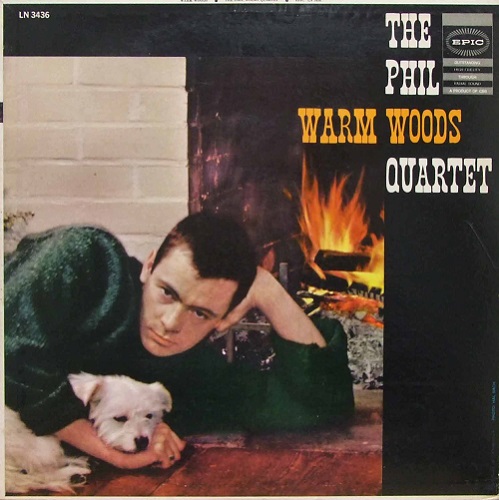

| PHIL WOODS "WARM WOODS" | - 2020/10/02

- PHIL WOODS "WARM WOODS" EPIC LN 3436 (USA)

犬ジャケとしても有名な、57年彼の絶頂期のワンホーン・カルテット。

針を落とせば「EASY LIVING」「I LOVE YOU」と連続してムードたっぷりの、艶のある実に魅力あるサウンドの演奏が展開される。

外は真冬であろうか、火が燃えさかる暖炉の前に半分ウトウト寝ている犬を抱いて肘をついて寛いでいる白人の青年。さぞかしお金持ちの青年かと思うと、これがフィル・ウッズ。

タイトルがウォーム・ウッズだから、暖かいサウンドを強調した商品にしたかったに違いない。

さてPHIL WOODSと言えばPRESTIGEに名盤が何枚も残されているのだが、55−57年PRESTIGEに録音した直後、57年にEPICに2枚名盤を残した。

PHIL TALK WITH QUILL と 当アルバム。メンツはPRESTIGEの時とは全く異なり、Gene Quill, Bob Corwin(p), Sonny Dallas(b), Nick Stabulas(d),という気心のしれたGene Quill以外はあまり有名ではない組合せである。

当アルバムにはGene Quillが外されてPhilのワンホーンという訳である。

かと言って演奏が落ちると言う事はない。ピアノのボブ・コーインのきちっとしたプレイが光る。

言って見れば、当時のニューヨークにおける白人派の傑作ともいえる出来の良さ。またワンホーンだけに

ブリリアントなトーンが協調されていて、得も知れぬ快感である。

ワンホーンはWoodlore以来なので楽しみである。

この当時、このメンツで暫く演奏活動を行ったらしいが、他に録音が無くはっきりした事は不明である。

我々が若い頃の学生運動家世代が好みである所のパーカーのように暗くて元気というサウンドではなく、明るいトーンが気持ち良い。

もちろんPHILはパーカー派でもあり、パーカー派として傑出した逸材であった事は言うまでもない。

ここの会社EPICはコロンビアでプレスをしており、見ればコロンビアのスタンパーである。

なんと1A/1Aであるところが大変にマニアの心をくすぐる。

まさにコレクター好みの良いレコードである。

|

|

| 吉永小百合や芦川いずみや石原裕次郎 | - 2020/10/01

- ここの所、YoutubeやらCSテレビで日活の昔の映画ばかり見ていた。

もっと働かないといけないが、コロナで来客も少なくなってしまい暇なので、なんとなくサボってしまった。

見た映画を書き出してみると、「陽のあたる坂道」「あいつと私」「嵐を呼ぶ男」「銀座の恋の物語」「おれは待ってるぜ」「美しい十代」「その人は遠く」「若い東京の空の下」「この若さある限り」「さようならの季節」「美しき抵抗」「紫陽花の歌」「美しい暦」「若い港」「若い人」「俺の背中に日は当たる」「波浮の港」「光る海」「乳母車」他に忘れたかもしれないが...。

まず、何が良かっかと言うと、石原裕次郎、北原三枝、浅丘ルリ子、吉永小百合、芦川いづみ、等々、まさに映画の中の人という言い方がぴったりするのである。

良い家の子たちの言葉使いも、見ている方が恥じらいを覚えるかのようで、最早現在には失われた言葉使いが素敵であった。

石原裕次郎の高身長はともかく、ちょっとぶっきらぼうなセリフの言い方、はにかんだような顔の表情がたまらない。端正な顔立ちではないにも関わらずあの人並外れた魅力は一体どこから来るのだろう。

芦川いづみの可愛らしさも群を抜いている。私など彼女のアップが出るとドキドキしてしまう。

浅丘ルリ子も映画の中で一段と映える。今の厚化粧も悪くは無いけれど、あの当時の可愛さと綺麗さは近代日本の来るべき美しさだったと思う。

浜田光夫と吉永小百合のコンビの映画もドキドキした。

吉永小百合は十代の時から出演多数だが、独特の顔が素晴らしく、なにしろ口と鼻の部分が赤ちゃん、鼻の上からから目の部分は気の強さ、横顔が大人びて素晴らしく、笑うとはにかんだ表情が素晴らしい。成人後の横顔は外人のような美しさが出ていた。80年代からは一層の事、引退しても悪くなかったような感じで、十代の時が圧倒的に抜群である。シャープのCMなどに出て会社を食ってしまったイメージが悪すぎる。

芦川いずみは目がちょっと離れていて、宇宙人顔なのだが、それがまたどこか人を引き付ける不思議な魅力である。

北原三枝の後ろ姿の綺麗さ、日本人離れした長い脚とグラマーな事、裕次郎が惚れるのも無理はない。

あの頃の映画全盛のスターはスターダストではなく、映画の為に存在したスターであった!

映画の中に存在する人として、一般の人たちとの別世界がそこにあった。

そう思いながらテレビの「半沢直樹」を見ていたら、やたらと顔がアップに出て来て、それが顔の表現だとかいうらしいのだが、もう面倒になってしまうほどクドい。他のドラマなど皆同様である。

スターは大袈裟に動かない事が大切なのになあ、とつい文句が出る。

製作費も予算が無いのだろう、音楽にしても取って付けたような音楽ばかり。モトエ!今のテレビドラマに文句は言うまい。

あの頃の俳優は、俳優であった。

|

|

| 朝の連ドラ | - 2020/09/30

- NHKの朝の連ドラ。9月から後半が始まったものの、主人公が古関裕而であり、彼は日本を代表する作曲家でもあるが、かつて戦争協力者と言われた事がある人を、反戦思想にまみれたNHKがどう処理するのか興味津々で見ていた。

まず、軍歌を軍歌と言わず歌謡曲とだけしている。

知合いに聞いたら「戦時歌謡」と呼称していて決して軍歌と言わないらしい。

なるほどそう言っておけば軍歌をNHKが放送しなかった事になるわけだ。

なるほどなあ。

面白いなあ。

しかし、戦時歌謡などという日本語は存在していなかったが、はてさて...

|

|

| ウチの猫 | - 2020/09/29

- 「ブル」の本当の名前は「ブルー」という。

色が真っ黒だったので、私流には、黒は青であるというジャズの概念でブルーと名付けた。

しかし、一度でもブルーと呼ばれた事はなくブルという名前で定着した。

逞しく男気のある猫だったので、自ずとそれで良しとなったのである。

ところで、ちょっと前まではブルは毎日散歩に出かけた。

朝から玄関の三和土で「散歩に行くんだ!」と頑張っていた。一応、外を歩くからには紐を付けて行くのだが、時間短縮を考えて6・7軒先の公園まで抱いて行き、公園内の気に入りのベンチに下すと、行きたい方向に歩くのである。

もっともあまり回りもせず、さっさと家の方角を目指す。

横断歩道も渡り、せっせと歩く。

遊び終わった子供たちを連れ帰る保育所の保母さんが、そんな姿を見ながら「ウチの子供達より賢いじゃん」

と笑っている。

子供たちの先頭に立って歩く。

白黒のオーラが体調不良になった頃、ブルも不調になり、時々痙攣の発作を起こす様になった。

知合いの獣医と相談の結果「癲癇」という事になり、クスリを与える事になったのだが何しろ薬嫌いで匂いにも敏感なのか、どんなもので包んでもプイっと横を向くか、吐き出すかしてしまう。

家内は長生きしてもらいたい一心で、何とかして飲まそうと好みそうな食物で包む等涙ぐましい努力を続けている。

ところが、オーラが亡くなってからは元気が無くなり、玄関の外には出るものの、庭の中だけで散歩したり草を食べたりして、すぐに家の中に戻ってしまう。

数日前から少し涼しくなったとたん、日中は私のベッドに走って行き、羽毛布団に沈み込んで寝るようになった。

夜は、ブルが一人で可哀想だからと家内はリビングのソファで一緒に寝ている、家内は寝不足で疲れ切っているが、ブル本人はすっかりわがままになり、眠い時やトイレに行くとき等、人が付いて来ないと怒ってギャーギャーと泣き叫ぶ。

困った猫でもあるが、出来の悪い子ほど可愛いという世間のいう通りである。

|

|

| NHK | - 2020/09/26

- ニュースによると、NHKの受信料が割引されるという。

新しいドラマなど、ほとんど制作していないようなので、経費は掛かっていないであろう。

それなのに従来のまま受信料を徴収しているのは理不尽、一層の事半額にしても良かろうと私は考えていた。

それで、いくら下げるのかと思ったら、たかだか数百円。

あきれてしまった。

下げたという事実だけにこだわったのであろうか。

結局はNHKの職員の給料を我々国民が保障しているだけの事である。

なんだかなあ。

もっと必死に仕事をしてほしいものだ。

|

|

| 白内障 | - 2020/09/25

- 白内障の手術をした。

実に良く見える。

|

|

| ウイルスの事 | - 2020/09/17

- テレビのニュースで、現在インフルエンザは国内で3人しか確認されていないそうだ。

以前 研究している人に聞いた話、ウイルスには覇権があって、一つの種が爆発的に繁殖する時は他のウイルスは引っ込んでしまうと。

正にその通りかもしれない。

面白いね。

|

|

| 営業再開 | - 2020/09/16

- 夏休み明けまして本日から営業再開です。

ちょうど涼しくなってきました。

|

|

| 猫 | - 2020/09/15

- 19歳と3か月の猫、オーラが死んでしまった。

最後の2日間は水も飲まず、手足を伸ばし横になったままの状態で。その姿で一度も声を立てることなく徐々に冷たくなっていった。

残念ではあるがこれも神の導きであろうか。

あの世の猫世界に行き、地上で行った修行の結果を神に報告をしていることであろう。

そして再び、この地上に生まれ変わり、どこかで会えることを願っている。

楽しみにしている。

死にに行く 猫引き留める 術はなく

夜遊びの 猫戻り来ず いなびかり

|

|

| 本の整理 | - 2020/09/14

- 休みの間に、本棚の整理をした。

本棚の外に出てしまった本を棚の中に収める。

今までも徐々に捨ててはいたが、何となく捨てられなかったクルマ関係の雑誌はすべて処分。私の愛車が掲載されていた雑誌もあったがエイヤっと、捨てた。

ステレオサウンドのビンテージ・オーディオの別冊等を除いては、雑誌はほとんど紐で結わえて捨てた。

また 若いころ読んだ大江健三郎なども、二度と読むものかと捨てた。

お蔭で、机に山積みになっていた本は収まったのだが、藤沢周平全集が机の上に乗ったままで、家人に叱られている。まあ読みながら収める事にした。

|

|

|