HAL'S DIARY

オーナーのひとりごと。買付けの裏日記など。

きまぐれに更新しています。

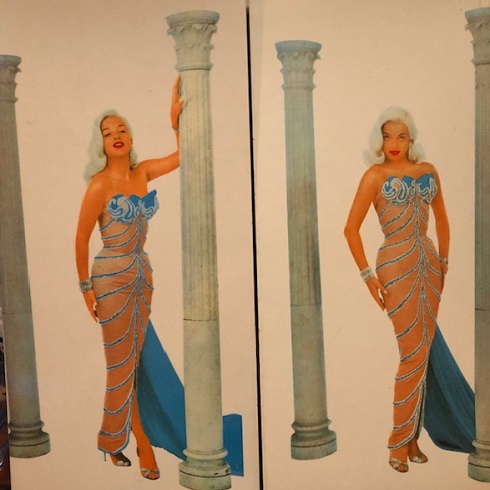

| DIANA DORS | - 2024/01/11

- DIANA DORS "SWINGIN' DORS" PYE PLP 1028

英国のボーカル作品のレア盤。

ダイアナ・ドースは英国の女優で50年代から、英国のマリリン・モンローと言われたセクシー女優だが、我が国においては全く無名と言って良い。

しかし、音楽ファンには非常に重要な点が一つあって、それは、ビートルズの傑作アルバム『サージェント・ペッパー・ロンリー・ハート・クラブ・バンド』のカバー写真に堂々たる姿を現しているからである。

私などは当初サージェント・ペパーが発売された時、マリリン・モンローが写っていると噂していたのだが、詳しい友人からマリリン・モンローは間違いであると教えられたのである。

以来、ダイアナ・ドースの名前は私の脳裏に記憶された。

しかし、こんな今回のようなレコードは聴いた事も無かったのだが、レコード屋になったお陰で、歌を聴く事が出来たのである。

歌は、サラッと嫌みも無く歌っていて、歌の実力も大した物であった。

それがLPはたった一枚とは残念である。

何より凝りに凝ったジャケットの造りに驚く。

会社に余程期待されたのであろうか。

近年日本でオリジナルにそっくりに、盤まで赤い色で再発されたので、造りはボーカル・ファンならご存知であろう。

しかし、今回のはオーストラリア盤。

眺めていて、どこか違うと良く見ていて気が付いた。

観音開きジャケを左右に開けると現れる写真がなんと正面を向いているのである。

英国盤と作りが異なるとは珍しい。

歌は一曲目からスイング感十分の素晴らしい歌。

曲も「Let there be love」「Imagination」「Crazy he calls me」「Come by sunday」などどれもイケル。

|

|

| JAL | - 2024/01/10

- 元旦から、地震とか飛行機事故とか続いて驚いた。

しかし、出火している飛行機からよく300人もの乗客が脱出できたものだ。

海上保安庁の乗員の犠牲は気の毒だけど、JALの乗客が全員助かった事は本当に、驚いた。

私も以前旅行会社に30年ほど勤務して飛行機に乗る機会が多かったので、航空機事故に非常に興味があって、本を読んだりテレビの番組など良く見ていた。

そういう観点からも、少なくともある程度の犠牲者が出るのも止むを得ないと思ってしまった。

今回はスチュワーデス達の行動・仕事が奇跡的な素晴らしさなんだ。

良い社員を持ったものだ。

それからお客さんたちも、荷物持たない、騒がない、パニックにならない、と三拍子揃った冷静さも賞賛に値する。

今回の事故は、客にしても乗員にしても日本人の良い所が全部出た気がする。

日本航空が凄いと言いたくないが、株を上げたね。

|

|

| 通販リスト更新 | - 2024/01/07

本日 1月7日(日曜日)通販リストの更新

行いました。

|

|

| NHK紅白歌合戦 | - 2024/01/04

- 31日は紅白は見なかった。

1日に長男の嫁さんがYOSHIKIが出たというと、家内が見たい、と言い出したので、NHKプラスに加入した。

ほかに類を見ない面倒な手続きを経て、やっと見られたのだがyoshikiの所だけ見るようにしたものの、まあ、見れば見たで他も見る。

しかし、史上最悪の紅白であった。

出場者は日本人の中から選んでいるかと思えば、世界中から選んでいるんだね。

それにしても落ち着かない番組の進行で、非常に疲れた。

しかも、素人や、カラオケ・レベルの歌をさんざん聞かされて、私は視聴料を返していただきたい。

紅白は日本人が作れ!

もう、紅白は止めい!

|

|

| 明けましておめでとうございます。 | - 2024/01/01

- 明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げす。

店は4日から営業いたします。

|

|

| 本年もありがとう | - 2023/12/30

- 年内は本日をもって営業を終えました。

最後に来られたお客様と乾杯でもしたいなあと思っていたら、なんと、その方が乾杯しましょうと、カバンから日本酒を出して、びっくり。

そこにいた3人分、カミコップで乾杯したのであった。

実に楽しい乾杯に胸が熱くなった。

本当にありがとう!

エルビス・プレスリーの歌

You'll never walk alone.

今年、色々な辛い事があって、頑張った人たちに贈りたい。

When you walk through a storm.

Hold your head up high

and, don't be afraid of the dark.

嵐の中を歩いていても

顔を上げて

暗闇も決して恐れないように

嵐が過ぎれば、輝く空にヒバリの美しい歌声も聴けるよ。

|

|

| 遅くなったが... | - 2023/12/25

- Happy Holidays!

|

|

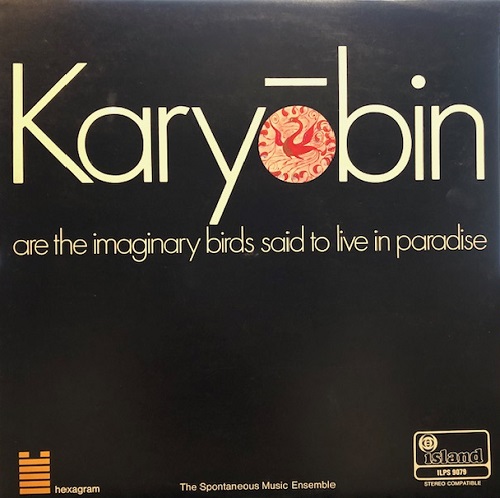

| レコード "KARYOBIN" | - 2023/12/24

- THE SPONTANEOUS MUSIC ENSEMBLE "KARYOBIN" ISLAND ILPS 9079

彼らは1965年にロンドンで結成された、フリージャズ・インプロヴィゼーション・グループである。

器用なトランペッターのジョン・スティーブンスとアルト・サックス奏者のトレバー・ワッツがその発起人であった。

そのアルバム第1作"CHALLANGE"は66年。

Trevor Watts(alt), Kenny Wheeler(tp), Paul Rutherford(trb), John Stevens (dm), Bruce Cale(b)の5人であった。

このグループの特徴は、オープンでリーダーがいない事であり、音楽はヨーロッパで好まれる静かなジャズで、ある意味激しさと自由度が大きく、無調な音楽であった。何もフリージャズと呼ばなくても良かったのかもしれないが、まあ、そうなった。

そして、少しして2年後の68年、メンバーは当初の仲間であったワッツ、ラザフォードは居ない。代わりに

Evan Parker、Dave Hollandそしてこの作品を決定づけたギターのDerek Baileyが参加したのである。

裏ジャケの写真を見るとジャズメンどころかアナーキスト然とした彼らの出で立ちには、新しいジャズのリーダーとして固い意志表示が表れている。音楽は第1作より、より洗練されたものと聴こえる。

この作品は英国フリージャズの代表的作品になった。

何と言ってもデレク・ベイリーとエバン・パーカーの神経質で暗闇の中を不安に彷徨うが如くのサウンドは英国のみならず、ヨーロッパ・フリー・ジャズの象徴的かつ決定的な特徴を示したに他ならない。

フリージャズの世界において他を寄せ付けない圧倒的な地位を築いたのである。

フリージャズといえば「緊張感」とだれでもが言う所の、圧倒的なあの雰囲気である。

音楽の内容の事はさて置いといて。ジャケットの「かりょうびん」とは、とてもヘンな名前なので、レコード購入当時、一生懸命に辞書を引いた。

見てもすぐ忘れてしまうような書き難い漢字で、「迦陵頻」という天国に住む霊的な鳥で音楽の神の使いだと。迦陵頻伽(カラビンカ)とも書く。その姿は下半身が鳥、上半身が人間で、背中に翼が生えているのである。

話は飛ぶ。

競技用自転車のビルダーでマニアの世界において有名なKalavinka(カラビンカ)という自転車屋さんが目黒になるのだが、そこの自転車のフレームの前面のマークに、この絵が使われる。

自転車とカラビンカと、どういう繋がりか分からぬが、なかなか素敵なネーミングである。

かく言う私も、今から30年も前の話になるが、ロードバイクに嵌っていた時期があって、どうしてもカラビンカでなければならないと固く誓って、知人を頼り、無理矢理に頼み込んでフレームをオーダーし、総額60万程も使ったであろうか、己の名前の入っている自転車に乗っていた事がある。

という訳で、なんだか余計に気持ちが入る。

モトエ。

この音楽が神に近づいたかどうかは聴く人に任せるとして、演奏者はそういう意志であったのだろう。

彼らの音楽は聴く者に、その聴く姿勢を強く求めるものである。

フリージャズ好きにはそそられるジャケットである。

|

|

| HPリスト更新のお知らせ | - 2023/12/23

- 本日、二十三日に年内最後のリストを更新致しました。

よろしくお願い致します

|

|

|